Dans une étude prospective, France Stratégie analyse l’évolution de la demande en eau dans les territoires en 2050. Trois scénarios sont étudiés (« tendanciel », « politiques publiques » et « de rupture »). Mais seul le scénario de rupture permet de contenir l’augmentation des consommations dans une trajectoire à +4°C, avec des étés secs. Face aux risques de multiplication des conflits d’usage, un changement de vision de la gestion de l’eau doit être opéré.

C’est un sujet qui a longtemps été absent du débat public. Et pourtant, la question de la ressource en eau est un enjeu majeur, comme l’a montré 2022, année historiquement sèche où plus de 700 communes se sont trouvées privées d’eau potable mais aussi 2024, l’année la plus humide jamais enregistrée en France depuis au moins 1985, qui a laissé des villages ravagés par les inondations.

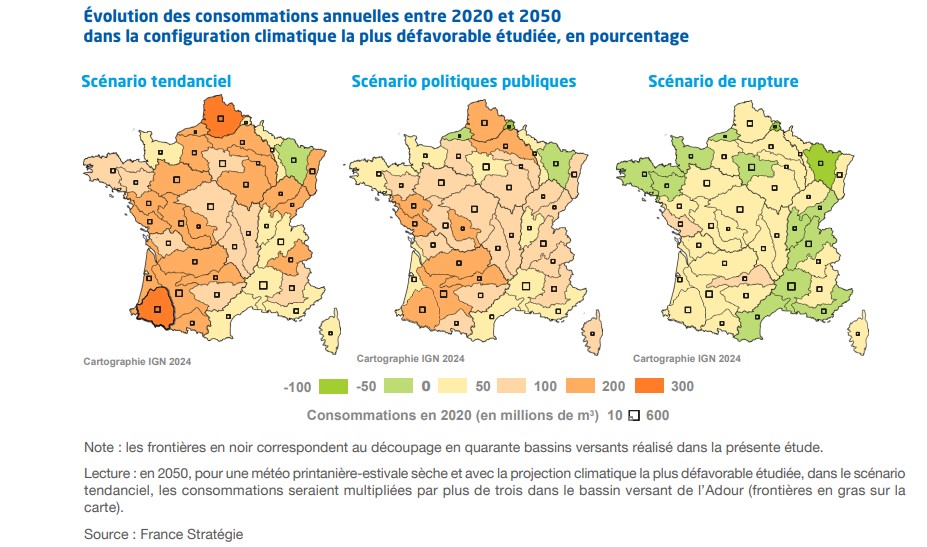

Ces extrêmes pluviométriques peuvent en partie s’expliquer par le changement climatique qui accentue les périodes de sécheresse autant que l’intensité des pluies torrentielles. Dès lors, comment envisager le futur de la ressource en eau en 2050, quand la température moyenne de la France sera de +2,7 selon la trajectoire officielle ? Parce que les territoires ne sont pas tous logés à la même enseigne (hausse de la pluviométrie dans le Nord et des sécheresses dans le Sud), France Stratégie s’est penchée sur l’évolution de la demande d’ici 2050, au niveau des 40 bassins versants, en fonction de différents choix de société en matière de production énergétique, industrielle ou encore agricole.

En savoir + : Va-t-on manquer d’eau ?

Une ressource qui se raréfie, une demande qui augmente

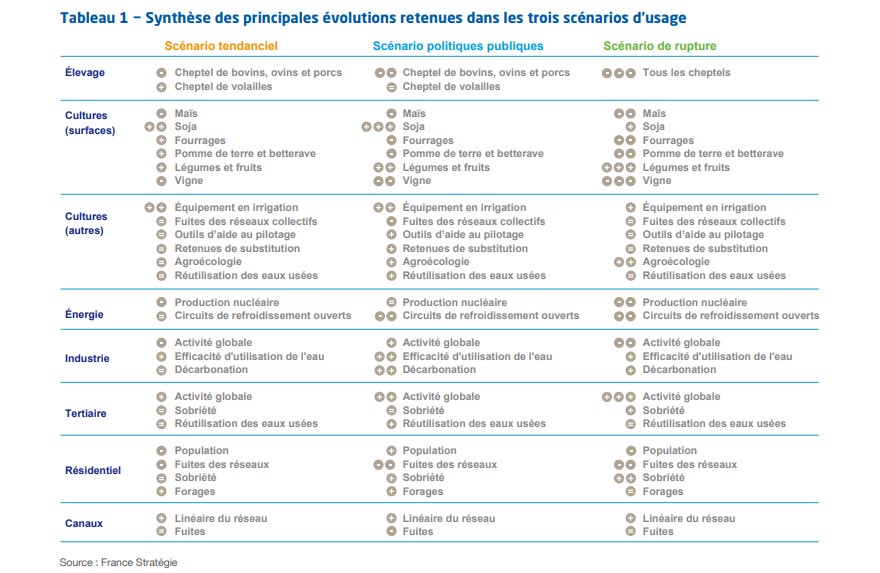

Ces différents choix ont été regroupés sur trois scénarios : celui tendanciel où l’on ne change rien, celui dit « politiques publiques » qui prend en compte les récentes stratégies connexes adoptées par la France (stratégies bas carbone, développement des EPR, réindustrialisation…), et enfin celui dit de « rupture », basé sur une sobriété d’usages et largement inspiré du scénario coopération territoriale de Transition 2050 réalisé par l’Ademe.

Résultat : dans la configuration climatique la plus défavorable (scénario RCP8.5 du Giec couplé avec un printemps-été sec), seul le scénario de rupture – où l’on observe une diminution de 47% de la demande en eau – permet de contenir l’augmentation des consommations (+10% par rapport à 2020).

Dans ce scénario, la consommation de viande serait réduite de 50% par rapport à la consommation actuelle, la quasi-totalité des surfaces agricoles se seraient converties aux pratiques agroécologiques, et l’irrigation serait contenue en termes de surface (+12% entre 2020 et 2050), permettant de stabiliser le nombre de retenues d’eau. Côté énergie, les usages seraient massivement électrifiés avec un fort recours aux énergies renouvelables et beaucoup moins à l’énergie nucléaire notamment celle issue de centrales situées au bord des rivières. La production d’électricité serait réduite de moitié par rapport au scénario politiques publiques et on noterait aussi une diminution drastique de la production industrielle due à une réduction drastique de la consommation de biens matériels.

Dans le scénario politiques publiques en revanche, les consommations augmenteraient de +72% en moyenne, avec une multiplication par deux dans près d’un quart des bassins versants. Dans le scénario tendanciel, elles seraient multipliées par deux en moyenne.

Un risque de conflit accru

Une augmentation due en grande partie à l’irrigation, qui augmente dans tous les scénarios, y compris dans le scénario de rupture, du fait des évolutions climatiques. Or cette consommation va concentrer le pic de la demande pendant les mois les plus chauds de l’année, qui sont aussi ceux où la ressource en eau est au plus bas dans les milieux aquatiques…et où les besoins de refroidissement des centrales nucléaires se font aussi fortement ressentir.

Si l’on ne s’oriente pas vers le scénario de rupture, ces évolutions risquent de donner lieu à des « tensions et conflits d’usages autrement plus importants que ce que l’on a déjà connu », soulignait Vincent Pellion, secrétaire général à la planification écologique (SGPE) lors de la présentation de l’étude à France Stratégie. Car si la demande est en hausse, la ressource en eau disponible est, elle, en baisse en France : -14% ces 15 dernières années avec risque d’accroissement notamment dans le Sud ouest de la France et 12 000 captages d’eau perdus depuis 40 ans, du fait d’une baisse de quantité ou de qualité (pollutions).

L’avenir n’incite pas à l’optimisme. Quand on se projete dans des scénarios de référence +4°C, l’eau utile diminue très fortement : jusqu’à 50 milliards de m2, soit plus que ce que l’on prélève actuellement et 10 fois plus que ce que l’on consomme.

Une prochaine publication de France Stratégie, prévue à la fin du premier semestre 2025, doit justement quantifier ces tensions.

En savoir + : Comprendre la crise de l’eau, notre dossier

Le rôle finalement très limité des retenues d’eau

Dans le scénario politiques publiques, France Stratégie prévoit que le soutien aux projets de retenues de substitution se traduit par une multiplication par quatorze, entre 2020 et 2050, du volume stocké à l’échelle nationale, ce qui porterait le volume total de substitution à plus de 220 millions de mètres cubes en 2050. Cependant si ces retenues permettraient « de décaler une partie des prélèvements en hiver pour satisfaire la demande en irrigation de la période printanière et estivale », leur rôle « apparaît modéré » pour réduire les prélèvements dans la période cruciale de mai à septembre. Dans le scénario politiques publiques, ces retenues permettent de réduire les prélèvements de 2 % à l’échelle de la France métropolitaine en 2050. Dans le bassin versant de la Charente, la construction de 30 retenues permettrait d’atteindre un volume de stockage total de plus de 10 millions de mètres cubes mais, même dans ce cas, la réduction des prélèvements en périodes printanière et estivale n’est que de 6,8 % par rapport à un scénario sans retenues.

Illustration : Canva